Долгожданный Ivy Bridge. Успех или провал? Процессоры

Характеристики:

Процессор i7-3770

Дата выпуска 02.2012

Количество ядер 4

Количество потоков 8

Тактовая частота 3.4 GHz

Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 3.9 GHz

Объем кэша L1 64 Кб

Объем кэша L2 1024 Кб

Объем кэша L3 8192 Кб

DMI 5 GT/s

Набор команд 64-bit

Расширения набора команд SSE4.1/4.2, AVX

Техпроцесс 22 nm

Тепловыделение 77 W

Коэффициент умножения 34

Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) 32 GB

Типы памяти DDR3-1333/1600

Кол-во каналов памяти 2

Макс. пропускная способность памяти 25,6 GB/s

Встроенная в процессор графика Intel HD Graphics 4000

Базовая частота графической системы 650 MHz

Макс. динамическая частота графической системы 1.15 GHz

Температура рабочая 67.4°C

Температура максимальная функциональная 105°C

Транзисторов 1,4

миллиарда

Площадь кристала 160 мм2

Тесты.

Для сравнения производительности были протестированы два процессора: Core i7 3770 и Core i7 2600К . все тесты были выполнены на одной системе.

Третьим процессором, для сравнения уже трех поколений, стал Core i7 4770К . В наличии его у меня нет, но к случаю пришелся обзор одноклубника - .

По моей просьбе он протестировал камень в интересующих меня приложениях, с идентичными настройками памяти. Конечно, присутствует разница в номинальных частотах – 3400 против 3500 МГц. На 2600К есть возможность выставить и такую частоту, так, что этот процессор был протестирован еще дополнительно и на частоте 3500 МГц., и на частоте 4000 МГц. для того, что бы увидеть, может ли старичок тягаться с новинками хотя бы в разгоне.

Тестовый пакет:

WinRAR 4.20, 64bit

Super PI

WPrime2.10

Fritz Chess Benchmark

Cinebench 11.5

Тестовая конфигурация:

WPrime , чем меньше, тем лучше, из общей тенденции улучшения результатов от поколения к поколению, выбивается только 2600К в разгоне до 3500 МГц, но при дальнейшем увеличении частоты до 4000 МГц, он обогнал конкурентов, с чем связанно ухудшение его результатов на этой частоте мне не понятно, это просматривается и в ряде следующих тестов.

Cinebench

Тест на рендеринг, показывает преимущество, хоть и не значительное, новых моделей над моделями прошлого поколения, и даже разгон не помогает 2600му обойти 4770й.

WinRAR

Здесь хоть и незначительно, вперед вырывается 3770 на номинальных частотах. А 2600й в разгоне вне конкуренции.

Fritz Chess Benchmark

В этом тесте так же, преимущество 3770. Хотя такой результат в двух последних тестах можно и списать на разницу в конфигурации тестового стенда.

Super PI

Здесь результаты вполне ожидаемы и расставляют все модели по порядку.

В следующих тестах Core i7-4770 вы, к сожалению, не увидите, видеокарты у нас разные.

Ungine Valley Benchmark 1.0 Качество высокое. DirectX 11.

В средних и минимальных фпс, видеокарты из разных бюджетов с процессором новее, выдают хоть и не на много, но лучший результат. В показателях по максимальным кадрам сравниваются, а в паре с 7850й санди вырывается даже вперед.

В этом тесте 2600K, в среднем немного впереди.

Что касается реальных игровых приложений, то для них разницы между процессорами в принципе нет:

Battlefield 4 на ультранастройках с 7970 показывает идентичные результаты в 40-60 фпс.

FarCry 3

при максимальных настройках с этой же видеокартой не поднимался выше 30фпс.

А с 7850

на автоматических оптимальных настройках не выше 40.

Бенчмарк Metro Last Light показал на 7850 й в связке с Core i7 2600К результаты чуть выше:

Средние– 61,93 Min – 22.9 max – 102.8

Чем с 3770:

Средние – 57,96 Min – 14.25 max – 96.83

Выводы.

Свой первый компьютер я приобрел еще в далеком 2003 году, он был так же с процессором intel: Celeron с архитектурой NetBurst, позже я сменил его на Pentium 4 Northwood. При этом производительность увеличилась в два раза. Пять лет назад сменил платформу на AMD – опять в двойне. Три года назад замена на Core i7 2600К – та же тенденция, закон Мура работал. И вот спустя еще три года, вышли новые модели, но стоит ли менять платформу? Думаю, что нет, революции не произошло, скорее просто эволюция. Несомненно, как видно из графиков, в тестах изменения производительности есть, но это визуально, если взглянуть на цифры, то там разница не столь и существенна. А разницы в повседневной работе за компьютером вообще незаметно, как нет ее и в играх. И старичок в разгоне вполне еще потягается с новинками.

Смысла в полном апгрейде платформы с сокета 1155 на 1150 нет. А вот заменить бюджетный процессор Sandy на Ivy Bridge Core i7 3770 или на i5 вполне можно, скорее всего даже не придется менять материнскую плату.

PS: Спустя несколько дней после публикации статьи, прочитав коммент о разгоне, попытался разогнать 3770й, наибольший множитель возможный - 39, но завелся компьютер только на 37, что позволило разогнать до 3700 МГц.

тестов на этой частоте я не сделал, температура поднималась до 105 градусов, и частота скидывалась. Стабильно работало только с множителем 35, что по частотам уравнивает процессор с 4770м.

PSS: В процессе тестирования и перестановки процессоров видимо выскочила одна планка памяти, запустил BF4 на 7970й, в игре лаги, тормоза, фпс проседает, четырех гигабайт памяти игре явно не хватает при условии установки топовых процессора и видеокарты.

Выражаю свою благодарность:

Клубу экспертов ДНС – за возможность писать и публиковаться, реализовывать свои возможности.

Компании intel – за ценные призы.

Читателям – за то, что дочитали до конца, и за коменты по существу.

Участнику клуба – MaGiSTeR – за помощь в написании статьи.

Описание тестовых систем

Итак, поколение процессоров Ivy Bridge приходит на смену предыдущему поколению — процессорам Sandy Bridge. Это значит, что сравнивать новые Core i7-3770K и Core i5-3570K нужно в первую очередь со старшими представителями серии Sandy Bridge, тем более что и то, и другое поколение CPU работает в одной и той же платформе LGA1155. Именно так мы и поступили, а попутно вовлекли в испытания недавно появившиеся процессоры для платформы LGA2011, а также конкурирующий продукт — AMD FX-8150.

Итого, в тестовой сессии приняли участие три платформы и четыре разновидности процессоров.

Платформа LGA2011:

- Процессоры Sandy Bridge-E Core i7-3930K и Core i7-3820;

- Материнская плата ASUS Rampage IV Formula, построенная на наборе логики Intel X79 Express (BIOS версии 1305);

- Память 16 Гбайт DDR3-1867 9-11-9-30 (четыре модуля Kingston KHX1866C9D3K2).

Платформа LGA1155:

- Процессоры Ivy Bridge Core i7-3770K и Core i5-3570K, а также процессоры Sandy Bridge Core i7-2600K и Core i5-2500K;

- Материнская плата ASUS P8Z77-V Deluxe, построенная на наборе логики Intel Z77 Express (BIOS версии 1005);

Платформа Socket AM3+:

- Процессор Bulldozer AMD FX-8150;

- Материнская плата ASUS Crosshair V Formula, построенная на наборе логики AMD 990FX (BIOS версии 1301);

- Память 8 Гбайт DDR3-1867 9-11-9-30 (четыре модуля Kingston KHX1866C9D3K2).

Во всех этих платформах постоянными оставались графическая карта NVIDIA GeForce 580 (с драйвером версии 296.10) и твердотельный накопитель Intel SSD 520 240 Гбайт. Тестирование проводилось в операционной системе Microsoft Windows 7 SP1 Ultimate x64 с установленными патчами KB2645594 и KB2646060, улучшающими производительность процессоров с микроархитектурой Bulldozer.

Формальные характеристики принявших участие в тестировании процессоров:

| Intel Core i5-2500K | Intel Core i7-2600K | Intel Core i5-3570K | Intel Core i7-3770K | |

|---|---|---|---|---|

| Микроархитектура | Sandy Bridge | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Ivy Bridge |

| Ядра/потоки | 4/4 | 4/8 | 4/4 | 4/8 |

| Частота, ГГц | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |

| Частота в турборежиме, ГГц | До 3,7 | До 3,8 | До 3,8 | До 3,9 |

| L2-кеш, Кбайт | 4x256 | 4x256 | 4x256 | 4x256 |

| L3-кеш, Мбайт | 6 | 8 | 6 | 8 |

| Число каналов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 |

| Графическое ядро | HD Graphics 3000 | HD Graphics 3000 | HD Graphics 4000 | HD Graphics 4000 |

| Процессорный разъем | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 | LGA1155 |

| Техпроцесс, нм | 32 | 32 | 22 | 22 |

| TDP, Вт | 95 | 95 | 77 | 77 |

| Официальная цена, $ | 216 | 317 | 212 | 313 |

| AMD FX-8150 | Intel Core i7-3930K | Intel Core i7-3820 | |

|---|---|---|---|

| Микроархитектура | Bulldozer | Sandy Bridge-E | Sandy Bridge-E |

| Ядра/потоки | 8/8 | 6/12 | 4/8 |

| Частота, ГГц | 3,6 | 3,2 | 3,6 |

| Частота в турборежиме, ГГц | До 4,2 | До 3,8 | До 3,9 |

| L2-кеш, Кбайт | 4x2048 | 6x256 | 4x256 |

| L3-кеш, Мбайт | 8 | 12 | 10 |

| Число каналов памяти | 2 | 4 | 4 |

| Графическое ядро | Нет | Нет | Нет |

| Сокет | Socket AM3+ | LGA2011 | LGA2011 |

| Техпроцесс, нм | 32 | 32 | 32 |

| TDP,Вт | 125 | 130 | 130 |

| Официальная цена, $ | 245 | 585 | 294 |

Использовавшееся программное обеспечение:

- Aida64 Extreme Edition 2.00.1782;

- Futuremark PCMark 7 1.0.4;

- Futuremark 3DMark Vantage 1.1.0;

- Futuremark 3DMark 11 1.0.3;

- WinRAR 4.1 x64;

- 7-zip 9.20 x64;

- Fritz Chess Benchmark 4.3;

- MAXON Cinebench Release 11.5 x64;

- TechARP x264 HD Benchmark 4.0;

- TrueCrypt 7.1;

- SiSoftware Sandra 2012.SP3 (18.40)

- SVPmark 3.0.2;

- POV-Ray 3.7 RC3 x64.

- Crysis 2 1.9;

- Far Cry 2 1.0.3;

- Metro 2033: The Last Refuge 1.2;

- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat 1.6.02.

⇡ Результаты вычислительных тестов

В общем, всё вполне ожидаемо и достаточно скучно. Никаких особенных прорывов в производительности новинок не наблюдаются, они обеспечивают лишь небольшой прирост быстродействия по сравнению с предшественниками. Core i7-3770K превосходит Core i7-2600K где-то на 8-9 процентов, примерно в таких же пределах находится и преимущество Core i5-3570K перед Core i5-2500K. Небольшой, но всё-таки заметный рост быстродействия обеспечивается тремя составляющими. Во-первых, мизерными улучшениями микроархитектуры, описанными выше. Во-вторых, небольшим приростом в тактовой частоте, всё-таки Core i7-3770K быстрее Core i7-2600K, а Core i5-3570K быстрее Core i5-2500K аж на целых 100 МГц. И в-третьих, более агрессивной работой технологии Turbo Boost, которая у процессоров Ivy Bridge поднимает тактовую частоту при полной загрузке на 200, а не на 100, как ранее, мегагерц.

В результате, поколебав всё интеловское позиционирование, Core i7-3770K оказывается даже быстрее, чем младший LGA 2011-процессор, Core i7-3820. Правда, уровень этого превосходства невелик и составляет порядка единиц процентов. Зато флагману AMD не позавидуешь. И раньше-то ему доставалось от нас тухлых помидоров за невысокие результаты в целом ряде тестов, а теперь он проигрывает более дешёвому Core i5-3570K и по усредненной производительности. Иными словами, в свете произошедших перемен мы вправе ожидать от AMD коррекции своего прайс-листа.

⇡ Результаты игровых тестов

Учитывая, что игровая производительность компьютеров верхнего ценового диапазона зависит в первую очередь от мощности графической подсистемы, а также то, что в настоящее время производители графических процессоров проводят обновление линеек своей продукции, мы провели тестирование лишь в разрешении 1280х800 с высокими настройками качества. Такой подход позволяет оценить именно процессорную игровую мощь, не ограниченную возможностями текущего поколения графических карт.

Ничего принципиально нового приведённые диаграммы не показывают. Соотношение результатов между Core второго и третьего поколений остаётся тем же, что и в вычислительных тестах. Ivy Bridge чуть быстрее, чем Sandy Bridge, но давайте будем объективными: с игровой нагрузкой прекрасно справляются любые интеловские процессоры дороже 200 долларов. Различие в их производительности незначительно даже в нашем, несколько искусственном случае, следовательно, при реальных сценариях оно вообще не будет заметным.

⇡ Разгон

К сожалению, с точки зрения продвинутых пользователей традиционных настольных систем Ivy Bridge набирает не слишком много очков в свою пользу. Поэтому, дабы склонить их в сторону новинки, Intel придала процессорам Core третьего поколения оверклокерской K-серии дополнительные возможности. Однако старалась она всё-таки не очень сильно, поэтому работающих средств повышения частоты BCLK мы так и не дождались. Посыл производителя таков: хотите продвинутый оверклокинг — переходите на LGA2011. С системами на LGA1155 разгон осуществим, как и раньше, только множителем.

Нововведения же нас ждут такие:

- Максимальный доступный множитель увеличен до 63 (у Sandy Bridge — 59);

- Поддерживаемые режимы работы памяти расширены до DDR3-2800;

- Введено изменение частоты памяти с меньшим шагом и добавлена поддержка XMP 1.3.

Не очень-то впечатляет. Однако не стоит забывать о 22-нм техпроцессе: обычно «утончение» производственной технологии приводит к увеличению разгонного потенциала. И вроде бы предпосылки к этому есть и на этот раз, ведь тепловыделение у новых процессоров ощутимо снизилось.

Но практика оказывается гораздо печальнее. Разгон у новых процессоров не просто не превосходит результаты Sandy Bridge, а оказывается даже хуже. С повышением напряжения питания до 1,2 В, а это в случае Ivy Bridge — почти 20-процентный прирост, максимальная частота стабильной работы составила 4,6 ГГц у Core i7-3770K

…и 4,5 ГГц у Core i5-3570K.

И проблема тут не в охлаждении. Температура ядер остаётся в допустимых пределах даже с воздушным кулером, однако стабильность работы при дальнейшем росте тактовой частоты утрачивается. Конечно, Ivy Bridge хорошо откликается на рост напряжения, раскрывая при его повышении свой разгонный потенциал всё дальше и дальше, однако превышать величину в 1,2 В мы не решились. По части деградации и выхода новинок из строя из-за переразгона пока не набрано никакой статистики, поэтому потенциально опасные эксперименты было решено оставить за кадром.

Как бы то ни было, по частотному потенциалу Ivy Bridge уступает своим предшественникам — процессорам Sandy Bridge. Свежие Core i7-2600K и Core i5-2500K почти всегда без проблем работают на 4,8 ГГц и нередко дотягивают и до 5,0 ГГц, не требуя при этом неразумного увеличения напряжения. С новинками же такой фокус не проходит, так что фаворитами у оверклокеров они не станут. Правда, определённая надежда остаётся на то, что частотный потенциал Ivy Bridge немного разовьётся по мере совершенствования интеловского 22-нм производства, однако никаких конкретных обещаний на этот счёт никто пока дать не может.

Нам же не остаётся ничего иного, кроме как сравнить производительность разогнанных Core i7-3770K и Core i7-2600K на одинаковой частоте — 4,6 ГГц. Однако имейте в виду, что для её достижения из Core i7-3770K мы выжали все соки, а разгон до этой же отметки процессора Core i7-2600K не потребовал даже повышения напряжения питания — мы смогли ограничиться исключительно включением функции Load-Line Calibration. Также мы сняли показатели производительности и при более типичном для процессоров семейства Sandy Bridge разгоне до 4,8 ГГц, который у нашего тестового экземпляра получается с небольшим, примерно 10-процентным увеличением напряжения.

Более низкий, чем у предшественников, частотный потенциал Ivy Bridge ставит оверклокеров перед нелёгким выбором. С одной стороны, новинки способны обеспечить немного лучшую производительность на одинаковой с Sandy Bridge частоте. С другой — старые CPU разгоняются явно лучше, и это вполне может компенсировать преимущества новой микроархитектуры. Что предпочесть в этих условиях — каждый оверклокер волен решать сам. Но наши симпатии пока остаются на стороне Sandy Bridge. Нередко их можно разогнать без использования экстремальных методов охлаждения до более высоких частот, а поведение 32-нм процессоров при долговременном повышении напряжения хорошо изучено и не сулит никаких особенных неприятностей вроде быстрой деградации.

⇡ Выводы

Обзоры новых процессоров нам не удаётся завершать в жанре панегирика уже достаточно давно. Происходящие анонсы не приносят безудержной радости, количество и качество нововведений в выходящих на рынок CPU не достигает критической массы и не позволяет назвать какую-либо из новинок прорывным продуктом. Всё это в равной степени относится и к Ivy Bridge.

Казалось бы, интеловские разработчики потрудились на славу и вполне могут гордиться плодом своего творчества: внедрён принципиально новый технологический процесс, графическое ядро претерпело кардинальные улучшения, улучшена экономичность. Но в целом всё это так и не позволило представленным сегодня CPU покорить новые рубежи быстродействия. Скорость их работы в обычных задачах по сравнению с Sandy Bridge поднялась на единицы процентов, тактовые частоты не возросли, не изменилось и количество вычислительных ядер. С оверклокингом же и вовсе случился странный конфуз: несмотря на 22-нм технологию и снижение тепловыделения Ivy Bridge гонятся хуже, чем их предшественники.

Получается, что если смотреть на Ivy Bridge как на процессор в классическом понимании, то это — сугубо эволюционный продукт, на который были возложены чрезмерно высокие ожидания, и они в итоге не оправдались. Новинка, безусловно, выгодна для производителя, так как из-за уменьшения площади полупроводникового кристалла позволит увеличить норму прибыли, а благодаря усовершенствованной графике и снизившемуся тепловыделению даст Intel возможность увереннее выступать в мобильном сегменте, но для пользователей традиционных десктопов она не предлагает ничего действительно ценного.

К сожалению, интересующие нас с вами привычные десктопные системы отходят в приоритетах производителей на второй план. Переживаемый бум мобильных и ультракомпактных устройств заставляет инженеров делать упор именно на такие применения, а нам в этих условиях достаётся побочный продукт. Поэтому-то новинки вроде Ivy Bridge и кажутся не слишком удачными процессорами для настольных систем. У их разработчиков стоят совсем иные цели, и если бы в этой статье речь шла про ноутбуки или ультрабуки, то оценка Ivy Bridge, скорее всего, была бы совсем иной. Собственно, в этом вы сможете легко убедиться в ближайшее время, когда на сайте начнут публиковаться обзоры ноутбуков на базе обновлённой интеловской мобильной платформы.

Однако эти два материала, как нам кажется, все еще недостаточны для полного раскрытия темы. Первым «тонким моментом» являются тактовые частоты - все-таки при выпуске Haswell Refresh компания уже разделила жестко линейку «обычных» Core i7 и «оверклокерских», фабрично разогнав последние (что было не так уж и сложно, поскольку таких процессоров вообще говоря требуется немного, так что отобрать необходимое количество нужных кристаллов несложно). Появление же Skylake положение дел не только сохранило, но и усугубило: Core i7-6700 и i7-6700K это вообще очень разные процессоры, различающиеся и уровнем TDP. Таким образом, даже при одинаковых частотах эти модели могли бы работать по-разному с точки зрения производительности, а ведь и частоты совсем не одинаковые. В общем, делать выводы по старшей модели опасно, но в основном-то как раз везде изучалась она и только она. «Младшая» (и более востребованная) до последнего времени вниманием тестовых лабораторий избалована не была.

А для чего это может быть нужно? Как раз для сравнения с «верхушками» предыдущих семейств, тем более что там обычно такого большого разброса частот не было. Иногда и вообще не было - например, пары 2600/2600K и 4771/4770К в плане процессорной части в штатном режиме идентичны. Понятно, что 6700 в большей степени является аналогом не названных моделей, а 2600S, 3770S, 4770S и 4790S, но... Важно это лишь с технической точки зрения, которая, в общем-то, мало кого интересует. В плане распространенности, легкости приобретения и других значимых (в отличие от технических деталей) характеристик это как раз «регулярное» семейство, к которому и будет присматриваться большинство владельцев «старых» Core i7. Или потенциальных владельцев - пока еще апгрейд временами остается чем-то полезным, большинство пользователей процессоров младших семейств процессоров при необходимости увеличения производительности присматривается в первую очередь к устройствам для уже имеющейся «на руках» платформы, а только потом уже рассматривает (или не рассматривает) идею ее замены. Правильный это подход или не очень - покажут тесты.

Конфигурация тестовых стендов

| Процессор | Intel Core i7-2700K | Intel Core i7-3770 | Intel Core i7-4770K | Intel Core i7-5775C | Intel Core i7-6700 |

| Название ядра | Sandy Bridge | Ivy Bridge | Haswell | Broadwell | Skylake |

| Технология пр-ва | 32 нм | 22 нм | 22 нм | 14 нм | 14 нм |

| Частота ядра std/max, ГГц | 3,5/3,9 | 3,4/3,9 | 3,5/3,9 | 3,3/3,7 | 3,4/4,0 |

| Кол-во ядер/потоков | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |

| Кэш L1 (сумм.), I/D, КБ | 128/128 | 128/128 | 128/128 | 128/128 | 128/128 |

| Кэш L2, КБ | 4×256 | 4×256 | 4×256 | 4×256 | 4×256 |

| Кэш L3 (L4), МиБ | 8 | 8 | 8 | 6 (128) | 8 |

| Оперативная память | 2×DDR3-1333 | 2×DDR3-1600 | 2×DDR3-1600 | 2×DDR3-1600 | 2×DDR4-2133 |

| TDP, Вт | 95 | 77 | 84 | 65 | 65 |

| Графика | HDG 3000 | HDG 4000 | HDG 4600 | IPG 6200 | HDG 530 |

| Кол-во EU | 12 | 16 | 20 | 48 | 24 |

| Частота std/max, МГц | 850/1350 | 650/1150 | 350/1250 | 300/1150 | 350/1150 |

| Цена | T-7762352 | T-7959318 | T-10384297 | T-12645073 | T-12874268 |

Для пущей академичности имело бы смысл тестировать Core i7-2600 и i7-4790, а вовсе не 2700К и 4770К, но первый в наше время найти уже сложно, в то время как 2700К у нас под рукой в свое время нашелся и был протестирован. Равно как и 4770К тоже изучался, причем в «обычном» семействе он имеет полный (4771) и близкий (4770) аналоги, и вся упомянутая троица от 4790 отличается несущественно, так что возможностью минимизировать количество работы мы решили не пренебрегать. В итоге, кстати, процессоры Core второго, третьего и четвертого поколений оказались максимально близки друг к другу по официальному диапазону тактовых частот, да и 6700 отличается от них незначительно. Broadwell тоже можно было «подтянуть» к этому уровню, взяв результаты не i7-5775C, а Xeon E3-1285 v4, но только лишь подтянуть, а не полностью устранить различие. Именно поэтому мы решили воспользоваться более массовым (благо и большинство других участников такие же), а не экзотическим процессором.

Что касается прочих условий тестирования, то они были равными, но не одинаковыми: частота работы оперативной памяти была максимальной поддерживаемой по спецификациям. А вот ее объем (8 ГБ) и системный накопитель (Toshiba THNSNH256GMCT емкостью 256 ГБ) были одинаковыми для всех испытуемых.

Методика тестирования

Для оценки производительности мы использовали нашу методику измерения производительности с применением бенчмарков и iXBT Game Benchmark 2015 . Все результаты тестирования в первом бенчмарке мы нормировали относительно результатов референсной системы, которая в этом году будет одинаковой и для ноутбуков, и для всех остальных компьютеров, что призвано облегчить читателям нелегкий труд сравнения и выбора:

iXBT Application Benchmark 2015

Как мы уже не раз писали, в этой группе немалое значение имеет видеоядро. Однако далеко не все так просто, как можно было бы предположить только лишь по техническим характеристикам - например, i7-5775C все же медленнее, чем i7-6700, хотя у первого как раз GPU намного мощнее. Впрочем, еще более показательно тут сравнение 2700К и 3770, которые в плане исполнения OpenCL-кода различаются принципиально - первый задействовать для этого GPU вообще не способен. Второй - способен. Но делает это настолько медленно, что никаких преимуществ перед предшественником не имеет. С другой стороны, наделение такими способностями «самого массового GPU на рынке» привело к тому, что их начали понемногу использовать производители программного обеспечения, что проявилось уже к моменту выхода на рынок следующих поколений Core. И наряду с небольшими улучшениями и процессорных ядер способно привести к достаточно заметному эффекту.

Однако не везде - вот как раз случай, когда прирост от поколения к поколению совсем незаметен. Впрочем, он есть, но такой, что проще не обращать на него внимания. Интересным тут является разве что то, что прошедший год позволил совместить такое увеличение производительности с существенно менее жесткими требованиями к системе охлаждения (что открывает обычным настольным Core i7 и сегмент компактных систем), однако не во всех случаях это актуально.

А вот пример, когда на GPU уже удалось переложить немалую часть нагрузки. Единственное, что может «спасти» в этом случае старые Core i7 это дискретная видеокарта, однако пересылки данных по шине эффект портят, так что i7-2700K и в этом случае не обязательно догонит i7-6700, а 3770 на это способен , но вот угнаться ни за 4790К или 6700К, ни за 5775С с любым видео уже не может . Собственно, ответ на иногда возникающий у части пользователей недоуменный вопрос - зачем в Intel уделяют столько внимания интегрированной графике, если для игр ее все равно мало, а для других целей давно достаточно? Как видим, не слишком-то и «достаточно», если самым быстрым иногда способен (как здесь) оказаться процессор с далеко не самой мощной «процессорной» частью. И уже заранее интересно - что мы сможем получить от Skylake в модификации GT4e ;)

Поразительное единодушье, обеспеченное тем, что этой программе не требуются ни новые наборы инструкций, ни какие-то чудеса на ниве увеличения многопоточной производительности. Небольшая разница между поколениями процессоров, все же, есть. Но выискивать ее можно разве что при в точности идентичной тактовой частоте. А когда таковая различается существенно (что мы имеем в исполнении i7-5775С, в однопоточном режиме отстающем от всех на 10%) - можно и не искать:)

Audition «умеет» более-менее все. Разве что к дополнительным потокам вычисления довольно равнодушен, но использовать их умеет. Причем, судя по результатам, на Skylake делает это лучше, чем было свойственно предыдущим архитектурам: преимущество 4770К над 4690К составляет порядка 15%, а вот 6700 обходит 6600К уже на 20% (при том, что частоты у всех примерно равные). В общем, скорее всего, в новой архитектуре будет ждать нас еще немало открытий. Небольших, но иногда дающих кумулятивный эффект.

Как и в случае распознавания текста, где именно 6700 отрывается от предшественников наиболее «резво». Хоть в абсолютном итоге и незначительно, но ждать на относительно старых и хорошо «вылизанных» алгоритмах такого прироста при учете того, что, по сути, перед нами энергоэффективный процессор (кстати - 6700К действительно намного быстрее справляется с этой задачей) априори было бы слишком оптимистично. Мы и не ждали. А практика оказалась интереснее априорных предположений:)

С архиваторами все топовые процессоры справляются очень хорошо независимо от поколения. Во многом, как нам кажется, потому, что для них-то эта задача уж очень уже простая. Собственно, счет уже идет на секунды, так что что-то здесь радикально улучшить практически невозможно. Если только ускорить работу системы памяти, но DDR4 имеет более высокие задержки, нежели DDR3, так что гарантированный результат дает разве что увеличение кэшей. Поэтому самым быстрым оказался единственный среди протестированных процессор с GPU GT3e - кэш-память четвертого уровня используется не только видеоядром. С другой стороны, не так уж и велик прирост от дополнительного кристалла, так что архиваторы просто та нагрузка, на которую в случае заведомо быстрых систем (а не каких-нибудь мини-ПК) можно уже не обращать внимания.

Плюс-минус пол-лаптя от Солнца, что, в общем, тоже подтверждает, что все топовые процессоры справляются с такими задачами одинаково, контроллеры в чипсетах трех серий примерно идентичные, так что существенная разница может быть обусловлена только накопителем.

А вот в таком банальном сценарии, как простое копирование файлов, еще и теплопакетом: модели с пониженным «разгоняются» достаточно вяло (благо формально и не за чем), что приводит к чуть более низким результатам, чем могло бы. Но в целом тоже не тот случай, ради которого может возникнуть желание менять платформу.

Что получаем в итоге? Все процессоры примерно идентичны друг другу. Да, конечно, разница между лучшим и худшим превышает 10%, но не стоит забывать о том, что это различия, накопившиеся за три с лишним года (а возьми мы i7-2600, так было бы 15% почти за пять). Таким образом, практического смысла в замене одной платформы на другую нет, пока старая работает. Естественно, если речь идет о LGA1155 и ее последователях - как мы уже убедились «перепад» между LGA1156 и LGA1155 куда более заметный, причем не только в плане производительности. На последних на данный момент платформах Intel что-то можно «выжать» использованием «стероидных» Core i7 (если уж все равно ориентироваться именно на это недешевое семейство), но не так и много: по интегральной производительности i7-6700K обгоняет i7-6700 на 15%, так что и его отрыв от какого-нибудь i7-2700K увеличивается почти до 30%, что уже более весомо, но все равно еще не принципиально.

Игровые приложения

По понятным причинам, для компьютерных систем такого уровня мы ограничиваемся режимом минимального качества, причем не только в «полном» разрешении, но и с его уменьшением до 1366×768: Несмотря на очевидный прогресс в области интегрированной графики, она пока не способна удовлетворить требовательного к качеству картинки геймера. А 2700К мы решили и вовсе на стандартном игровом наборе не проверять: очевидно, что тех его владельцев, кто использует именно интегрированное видеоядро, игры не интересуют от слова совсем. Кого интересуют хоть как-то, те уж точно как минимум какую-нибудь «затычку для слота» в закромах нашли и установили, благо наше тестирование по предыдущей версии методики показало, что HD Graphics 3000 не лучше, чем даже Radeon HD 6450, причем обоих практически ни на что не хватает. Вот HDG 4000 и более новые IGP уже какой-никакой интерес собой представляют.

Вот, например, в Aliens vs. Predator можно поиграть на любом из изучаемых процессоре, но только снизив разрешение. Для FHD же подходит только GT3e, причем неважно какой - просто в сокетном исполнении такая конфигурация на данный момент доступна лишь для Broadwell со всеми вытекающими.

Зато «танчики» на минималках уже на всем «бегают» столь хорошо, что стройная картина только в высоком разрешении и «вытанцовывается»: в низком даже непонятно - кто лучше, а кто хуже.

Grid2 при всей своей слабой требовательности к видеочасти все еще ставит процессоры строго по ранжиру. Но особенно хорошо это видно опять в FHD, где и пропускная способность памяти уже имеет значение. В итоге на i7-6700 уже можно разрешение не снижать. На i7-5775C тем более, причем и абсолютные результаты намного выше, так что если данная сфера применения интересует, а использование дискретной видеокарты по каким-либо причинам нежелательно, альтернатив этой линейке процессоров по-прежнему нет. В чем нет и ничего нового.

Лишь старшие Haswell «вытягивают» игру хотя бы в низком разрешении, а Skylake делает это уже без оговорок. Broadwell не комментируем - это не архитектурное, а, скажем так, количественное превосходство.

Более старая игра серии на первый взгляд аналогична, но тут уже и между Haswell и Skylake даже количественных отличий не наблюдается.

В Hitman - наблюдаются и заметные, но перехода количества в качество по-прежнему нет.

Как и здесь, где даже режим низкого разрешения может «вытянуть» только процессор с GT3e. У остальных - весомый, но все еще недостаточный даже для таких «подвигов» прогресс.

Минимальный режим настроек в этой игре относится очень щадящим образом ко всем слабосильным GPU, хотя HDG 4000 еще «хватало» лишь на HD, но не FHD.

И снова тяжелый случай. Менее «тяжелый», чем Thief, но достаточный для того, чтобы продемонстрировать наглядно, что никакая интегрированная графика не может считаться игровым решением.

Хотя в некоторые игры может позволить поиграть и с относительным комфортом. Впрочем, ощутимым только если усложнять IGP и количественно наращивать все функциональные блоки. Собственно, как раз в легких режимах прогресс в области GPU Intel наиболее заметен - примерно два раза за три года (более старые-то разработки вообще уже нет смысла рассматривать серьезно). Но из этого не следует, что со временем интегрированная графика сможет легко и непринужденно догнать дискретную сравнимого возраста. Скорее всего, «паритет» будет установлен с другой стороны - имея в виду огромную базу инсталлированных решений невысокой производительности, производители тех же игр на нее и будут ориентироваться. Почему раньше этого не делали? Вообще говоря, делали - если рассматривать не только 3D-игры, а вообще рынок, огромное количество весьма популярных игровых проектов было предназначено как раз для того, чтобы нормально работать и на достаточно архаичных платформах. Но определенный сегмент программ, «двигавших рынок» был всегда, причем именно он и привлекал максимум внимания со стороны прессы и не только. Сейчас же процесс явно близок к точке насыщения, поскольку, во-первых, парк разнообразной компьютерной техники уже очень велик, и желающих заниматься перманентным апгрейдом все меньше. А во-вторых, «мультиплатформенность» нынче подразумевает под собой не только специализированные игровые консоли, но и разнообразные планшеты-смартфоны, где, очевидно, с производительностью все еще хуже, чем у «взрослых» компьютеров, независимо от степени интегрированности платформ последних. Но для того, чтобы данная тенденция стала преобладающей, нужно, все же, как нам кажется достигнуть определенного уровня гарантированной производительности. Чего пока нет. Но над проблемой все производители работают более чем активно и Intel тут исключением не является.

Итого

Что же мы видим в конечном итоге? В принципе, как не раз было сказано, последнее существенное изменение в процессорных ядрах семейства Core состоялось почти пять лет назад. На этом этапе уже удалось достичь такого уровня, «атаковать» который напрямую никто из конкурентов не может. Поэтому основной задачей Intel является улучшение положения в, скажем так, сопутствующих областях, а также наращивание количественных (но не качественных) показателей там, где это имеет смысл. Тем более, что серьезное влияние на массовый рынок оказывает растущая популярность портативных компьютеров, давно обогнавших по этому показателю настольные и становящихся все более портативными (несколько лет назад, например, ноутбук массой 2 кг еще считался «условно легким», а сейчас активно растут продажи трансформеров, в случае которых большая масса убивает весь смысл их существования). В общем, разработка компьютерных платформ давно идет не по пути наилучшего удовлетворения потребностей покупателей больших настольных компьютеров. В лучшем случае - не в ущерб им. Поэтому то, что в целом в этом сегменте производительность систем не снижается, а даже немного растет, уже повод для радости - могло быть и хуже:) Плохо только то, что из-за изменений в периферийной функциональности приходится постоянно менять и сами платформы: это сильно подкашивает такое традиционное преимущество модульных компьютеров, как ремонтопригодность, но здесь ничего не попишешь - попытки сохранять совместимость любой ценой до добра тем более не доводят (сомневающиеся могут посмотреть на, к примеру, AMD AM3+).

Отсутствие стоящего конкурента в сегменте настольных центральных процессоров не мешает и не демотивирует Intel следовать своим традициям. Первая традиция закон Гордона Мура. Вторая традиция — реализация концепции «тик-так». Казалось бы, только вчера мы охали и ахали, удивляясь тому уровню производительности, что могли предоставить нам «камни» архитектуры Intel Sandy Bridge. А уже сегодня просим любить и жаловать новый виток эволюции кремниевого оверлорда — Intel Ivy Bridge!

Вот новый поворот

Думаем, очередной раз про закон Мура рассказывать нет смысла. Лучше более детально остановимся на концепции «тик-так». Согласно ей. Intel сначала выпускает процессор на новом техпроцессе, но старой архитектуры («тик»), а затем, наоборот, выпускает процессор на базе все того же техпроцесса, но с новой архитектурой («так»). Например. 32-нанометровые «камни» архитектуры Westmere (Intel Core І7-990Х) «тик-процессоры». А 32-нанометровые Intel Sandy Bridge (Intel Core І7-2700К) — «так-процессоры». Наконец, новые Intel Ivy Bridge и Intel Core І7-3770 в частности — опять «тик-процессоры».

Насиженное место

Примечательно, что Intel продолжает еще одну свою старую традицию. Уже давно новое поколение процессоров «тик-так» совместимо со старой платформой: Intel Core (архитектура Nehalem. 45 нм) — LGA1156/1366; Intel Core I3/І5/І7 первого поколения (Westmere 32 нм) — LGA1156/1366; Intel Core І3/І5/І7 второго поколения процессоров (Sandy Bridge 32 нм) — LGA1155/2011; наконец. Intel Core І5/І7 третьего поколения (Ivy Bridge. 22 нм) — снова LGA1155. Что тут сказать? Всем нам очень приятно! Материнские платы как на основе новых чипсетов Intel H67/P67/Z68 Express, так и на базе Intel Z77/ Н77/В75 Express с радостью подружатся с новыми 22-нанометровыми «камнями». Следовательно, у всех обладателей вышеперечисленных плат есть маневры для дальнейшего апгрейда системы.

В формате 3D

Теперь перейдем к самому главному, к обзору новейшей архитектуры. Хотя в случае «тик-процессоров» все довольно-таки условно. Так. основные черты Intel Ivy Bridge не претерпели изменений в сравнении с Intel Sandy Bridge (Intel Sandy Bridge-E выносим за скобки. не забывая о том. что, возможно, со временем выйдут свои (условно) Intel Ivy Bridge-E для платформы LGA2011). Топовые «камни» по-прежнему имеют до 4 физических ядер, но за счет технологии HyperThreading пользователь может рассчитывать на все восемь потоков. Как обычно, 22-нанометровые Intel Core І5 поддержки данной технологии будут лишены. Непосредственное кристалл интегрированы двухканальный набор памяти DDR3 и 16 разделяемых линий PCI Express последнего, третьего поколения с пропускной способностью 128 Гбит/с в одну сторону.

За счет перехода на более тонкий техпроцесс (хотя куда уже тоньше?) Intel Core І7-3770 имеет в своем распоряжении 1.4 миллиарда транзисторов. Для сравнения. Intel Core І7-2700К насчитывает всего 995 миллионов кремниевых затворов.

Площадь кристалла составляет 160 квадратных миллиметров, что на 30% меньше, нежели у кристалла Intel Sandy Bridge. Подобный рост транзисторов Intel Ivy Bridge связан не только с –«липосэкцией», но и с нетрадиционным расположением кремниевых элементов. Есть что-то общее с технологией LTO Ultrium, которая применяется для надежности хранения больших объемов данных. Эта технология нашла сове применение в катриджах LTO Ultrium. Дешевые ленты LTO можно купить на сайте storusint.com. С помощью этих лент можно хранить объемы до 800 Гб. Конструкция Tri-Gate подразумевает установку на подложке специального кремниевого ребра, покрытого так называемым High-K диэлектриком, расположенного вертикально и проходящего непосредственно сквозь затвор.

Таким образом, в Intel добились улучшенного переключения транзисторов и заметного уменьшения потребляемой электрической энергии. TDP топового на сегодняшний день Intel Ivy Bridge составляет всего (sic!) 77 Вт! И уж точно, если Intel Core І7-3770 может похвастать такой энергоэффективностью, то легко представить, каким уровнем потребления энергии будут обладать мобильные процессоры на базе этой архитектуры! Похоже, ноутбучные 22-нанометровые «камни» обречены на успех, причем полный и безоговорочный.

Очередной апгрейд

При том росте транзисторов, что мы наблюдаем в Intel Ivy Bridge, объем всех трех уровней SRAM-памяти совершенно не изменился. Обычно с ростом физических характеристик увеличивается и емкость кэша. Здесь же мы наблюдаем привычные 32 Кбайт для инструкций и данных, привычные 256 Кбайт для L2. а также привычные 8 Мбайт для L3. У Intel Core І5 (на данный момент заявлены три модели) кэш-память 3 уровня «весит» всего 6 Мбайт. Большая часть транзисторов Intel Ivy Bridge была потрачена на новое граф. ядро — Intel HD Graphics 4000. Видеосоставляющая «камня» может похвастать сразу 16 исполнительными блоками вместо 12 у Intel Sandy Bridge (читай — Intel HD Graphics 3000). Появилась и поддержка DirectX 11 вместе с шейдерами версии 5.0 и DirectCompiJte. Правда, в современные игры на высоких разрешениях и с максимальным качеством графики поиграть все равно не получится. Маловато будет! Тем не менее. Intel HD Graphics вполне хватит для сборки достаточно производительного НТРС. Встроенная графика поддерживает подключение до трех мониторов. Отметим, ч ю младшие Intel Ivy Bridge будут оснащаться менее производительным видеоядром Intel HD Graphics 2500.

Дела оверклокерские

Как обычно, процессоры Intel Core делятся на модели с заблокированным и разблокированным множителем. О благородстве того или иного «камня» говорит литера «К» в названии устройства. Как ты уже догадался, к нам попал процессор без возможности самостоятельно управлять частотой кремниевого девайса за счет увеличения множителя. Обидно. Максимальный множитель Intel Ivy Bridge был увеличен до х63. В свою очередь, максимальный коэффициент умножения у Intel Sandy Bridge находился на отметке х59. Кстати, Intel Core І7-3770К еще и работает на частоте 3.5 ГГц, что ровно на 100 МГц выше, нежели у Intel Core І7-3770.

Отметим, что все Ivy Bridge оснащены большим количеством делителей памяти. Если Intel Sandy Bridge могут работать с «мозгами» на частоте 2400 МГц, то тот же Intel Core І7-3770 поддерживает киты с частотой 2666 МГц и 2800 МГц!

К моменту написания данной статьи на ресурсе hwbot.org уже появился целый ряд интереснейших результатов. Так. при помощи воздушной системы охлаждения чешский энтузиаст gzhir сумел разогнать Intel Core І7-3770К до 5127 МГц! Понимаем, что с «камнем» может повезти не всем, однако стабильные 4500 МГц у абсолютного большинства Intel Ivy Bridge достижимы. Российскому оверклокеру KENTAVR777 при помощи СВО удалось поднять частоту «корки» до 5300 МГц. Для этого наш соотечественник просто увеличил множитель CPU до х53. а напряжение — до 1.6 В. Наконец, на момент написания статьи мировой рекорд по разгону Intel Core І7-3770К принадлежал тайваньскому оверклокеру AndreYang. Житель Формозы при помощи жидкого азота смог снять валидацию на отметке 6936 МГц! Учитывая, что BIOS’ы материнских плат, а также непосредственно сам степпинг процессоров постоянно будут обновляться, мы гарантируем, что в самом ближайшем будущем топовые Intel Ivy Bridge покорят психологическую отметку в 7000 МГц!

Evolutio

По сути Intel Ivy Bridge не является чем-то революционным. Нет, скорее эволюционным. В новых «камнях» прогнозируемо увеличила свою производительность как х86составляющая, так и графическое ядро. Так как основная цель Intel была перенести имеющуюся архитектуру на плечи нового техпроцесса, то и залихватского прироста производительности мы не видим. Поэтому в сравнении хотя бы с Intel Core І7-2600К на штатных частотах смысла прямо сейчас бежать в магазин и менять свой Intel Sandy Bridge на Intel Ivy Bridge нет. Но если ты только-только планируешь собрать себе десктоп на базе платформы Intel, то «плющевые» процессоры подойдут как никогда кстати: они быстрее, холоднее, совместимы с любой LA1155-платой и имеют вполне адекватную стоимость.

Разгонный потенциал

В статье уже было сказано, что 99% процента Intel Ivy Bridge смогут стабильно работать на частоте 4500 МГц с применением воздушного охлаждения. Для этого необходимо увеличить напряжение «камня» с 0.9 В до 1.2 В. Но множество тестов со сторонних ресурсов показывают, что без применения экстремальных видов систем охлаждения новые 22-нанометровые «камни» гонятся хуже, нежели те же Intel Sandy Bridge. А вот с применением жидкого азота наоборот. Как только к нам в тестовую лабораторию доставят полноценный семпл Intel Core І7-3770К, мы обязательно уделим разгону этого «камня» самое что ни на есть пристальное внимание. Не пропусти!

И снова про разгонный потенциал

Стало известно, что тайваньский оверклокер HiCookie поставил очередной мировой рекорд по разгону процессор Intel Core І7-3770К. Азиатскоский энтузиаст в ходе отбора нескольких процессоров сумел найти тот неповторимый и единственный «камень», который под действием жидкого азота покорил психологическую отметку 7000! Если быть более точным, то HiCookie разогнал топовый Intel Ivy Bridge до 7032.7 МГц. При этом экстремал использовал отнюдь не самую топовую материнскую плату — GIGABYTE GA-Z77X-UD3H.

Буквально спустя несколько часов еще один тайваньский оверклокер — AndreYang — покорил результат своего соотечественника и разогнал Intel Core І7-3770К до 7074 МГц!

Наконец, громаднейший делитель памяти позволил установить мировой рекорд по разгону DDR3-памяти — 3280 МГц! И это с учетом того, что BCLK плат практически не гонится!

Результаты тестирования:

- wPrime 1.55 1024т: 191.024 с

- CINEBENCH R11.5 : 7.95 pts

- WinRAR : 3738 Ибзйг/с

- Super PI 1.5XS lm : 9.344 с

- 3DMark Vantage, performance (CPU): 30460 (73178) баллов

- 3DMark Vantage, performance, Intel HD Graphics 4000: 4037 баллов

- 3DMark’06 : 6648 баллов

- Battlefield 3 :61.92 FPS

- The Elder Scrolls V : Skyrim: 60.5 FPS

Встречайте следующий "тик": 23 апреля 2012 Intel объявляет новые процессоры Ivy Bridge. В общей сложности представлено 14 новых моделей для настольных ПК и ноутбуков. Добавим к этому восемь разновидностей чипсетов, которые были уже частично представлены, а также пять опций беспроводной связи. В данной статье мы внимательно рассмотрим настольные процессоры, а мобильным CPU посвящен наш второй обзор.

Третье поколение микроархитектуры Intel Core является "тиком" из модели Intel "тик-так", то есть подразумевает уменьшение техпроцесса. По идее, Intel должна была взять микро-архитектуру предыдущего поколения "Sandy Bridge" и снизить техпроцесс. В результате CPU производились бы по 22-нм процессору, включающему новые Tri-Gate транзисторы от Intel.

Но Intel решила несколько оптимизировать CPU и внести ряд улучшений. Таким образом, процессоры Ivy Bridge - это не просто модели Sandy Bridge с меньшим техпроцессом. Как подчеркивается в маркетинговых материалах Intel, новые CPU являются "тиком+". Впрочем, как мы увидим чуть ниже, улучшения коснулись, главным образом, только графического ядра.

Для тестов мы получили следующие процессоры, по которым хорошо видно, что Intel решила ещё раз изменить схему именования.

- Intel Core i7-3770K

- Intel Core i5-3570K

- Intel Core i5-3550

- Intel Core i5-3450

Intel Core i7-3770K - новая топовая модель в семействе, призванная заменить Core i7-2700K. Тактовые частоты приведены в таблице ниже - они немного сдвинулись по сравнению с предыдущим поколением. На смену очень популярному процессору Core i5-2500K объявлен Core i5-3570K. Поддержки Hyper-Threading ожидать не приходится, как и у всех моделей Core i5, но тактовые частоты CPU довольно высоки. Третья и четвёртая полученные нами модели Core i5-3550 и Core i5-3450 являются нынешними процессорами начального уровня в семействе Ivy Bridge (модели Core i3 будут объявлены позже). Все процессоры Ivy Bridge получили в своё распоряжение контроллер памяти DDR3-1600, который позволяет рассчитывать на чуть более быстрый двухканальный интерфейс памяти.

Представляем тест: новый флагман Intel для настольного сегмента, процессор Core i7-3770K, а также младшие модели семейства Ivy Bridge.

Представляем тест: новый флагман Intel для настольного сегмента, процессор Core i7-3770K, а также младшие модели семейства Ivy Bridge.

В следующей таблице приведены характеристики настольных CPU в нашем тестировании:

| Настольные процессоры Ivy Bridge (Quad Core) | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Prozessor | Core i7-3770K | Core i5-3570K | Core i5-3550 | Core i5-3450 | Для сравнения: Core i7-2700K |

| Цена | 313 долларов США 10 900 руб. в России |

212 долларов США 6 900 руб. в России |

194 долларов США 6 300 руб. в России |

174 долларов США 5 700 руб. в России |

289 евро в Европе 10 300 руб. в России |

| Тепловой пакет (TDP) | 77 Вт | 77 Вт | 77 Вт | 77 Вт | 95 Вт |

| Ядра/ потоки |

4 8 |

4 4 |

4 4 |

4 4 |

4 8 |

| Частота CPU | 3,5 ГГц | 3,4 ГГц | 3,3 ГГц | 3,1 ГГц | 3,5 ГГц |

| Turbo 4 ядра | 3,7 ГГц | 3,6 ГГц | 3,5 ГГц | 3,3 ГГц | 3,6 ГГц |

| Turbo 2 ядра | 3,9 ГГц | 3,8 ГГц | 3,7 ГГц | 3,5 ГГц | 3,8 ГГц |

| Turbo 1 ядро | 3,9 ГГц | 3,8 ГГц | 3,7 ГГц | 3,5 ГГц | 3,9 ГГц |

| Интерфейс памяти | Два канала DDR3-1600 (поддержка Low Voltage) |

Два канала DDR3-1333 | |||

| Кэш L3 | 8 Мбайт | 6 Мбайт | 6 Мбайт | 6 Мбайт | 8 Мбайт |

| Intel HD Graphics | HD 4000 | HD 4000 | HD 2500 | HD 2500 | HD 3000 |

| Частота GPU | 650 МГц | 650 МГц | 650 МГц | 850 МГц | |

| Частота GPU Turbo | 1150 МГц (макс.: 1350 МГц) | 1100 МГц | 1100 МГц | 1350 МГц | |

| PCIe 3.0 | Да | Да | Да | Да | Нет |

| Intel Secure Key | Да | Да | Да | Да | Нет |

| OS Guard | Да | Да | Да | Да | Нет |

| vPro, VT-d, TXT, SIPP | Нет, только модели не-K | Да | Нет | Да | |

| Разблокированный множитель | Да | Да | Нет | Нет | Да |

В дополнение к перечисленным моделям Intel также продаёт процессор Core i7-3770. У этой модели нет разблокированного множителя, а также и частоты несколько отличаются: у Core i7-3770 частотные характеристики аналогичны в режимах Turbo процессору Core i7-3700K, но базовая частота составляет 3,4 ГГц. Так что процессор будет медленнее модели "K", но только если выключить технологию Intel Turbo. Среди преимуществ процессоров "не K" можно отметить поддержку технологий vPro, VT-d, TXT и SIPP - впрочем, оверклокерам эти функции вряд ли будут интересны.

Скриншоты CPU-Z процессоров i7-3770K, i5-3570K ...

...и i5-3550 и i5-3450

Процессоры Intel Core i5-3550 и i5-3450 используют меньшие тактовые частоты (максимальная частота Turbo составляет 3,7 и 3,5 ГГц). Кроме того, у данных моделей используется не "старшее" графическое ядро Intel HD Graphics 4000, а "младший" вариант Intel HD Graphics 2500, у которого урезаны вычислительные блоки. "Младший" процессор i5-3450 также не имеет поддержки vPro, VT-d, TXT и SIPP.

Помимо стандартных моделей с тепловым пакетом 77 Вт Intel также представила четыре процессора с меньшим TDP: Core i7-3770S и i7-3770-T очень близки к процессорам Core i7-3770, хотя и отличаются тактовыми частотами, но при этом тепловой пакет снижен до 65 или 45 Вт, уменьшены напряжение и частоты. Процессоры Core i5-3550S и i5-3450S имеют тепловой пакет 65 Вт и соответствуют процессорам Core i5-3550 и i5-3450, но, опять же, напряжение и частоты снижены.

Если вы следите за нашими новостями, то наверняка заметили сообщение . Конечно, в данном случае речь идет только об упаковке процессоров, на которой был указан тепловой пакет 95 Вт. По данному вопросу мы получили чёткий ответ Intel:

Третье поколение четырёхъядерных процессоров Intel обладает стандартным тепловым пакетом (TDP) 77 Вт. В некоторых случаях вы могли увидеть ссылки на TDP 95 Вт. Intel требует, чтобы OEM-производители продолжали разрабатывать платформы на основе чипсетов серии Intel 7 Series, ориентируясь на целевой TDP 95 Вт, чтобы гарантировать совместимость со вторым поколением процессоров Intel.

Все модели Ivy-bridge заявлены с тепловым пакетом 77 Вт - это можно видеть по приведенному утверждению Intel, но компания оставила себе возможность объявить в будущем модели Ivy Bridge на более высоких тактовых частотах или шестиядерные процессоры с тепловым пакетом 95 Вт. Для подобного шага системные интеграторы на рынке будут иметь совместимые системы, что упростит выведение новых CPU.

Для наших тестов Intel выслала процессор Core i7-3770K. Другие модели Ivy Bridge мы получили от магазина Alternate, который предлагает немало комплектующих по выгодному соотношению цена/производительность. Симуляция других CPU через Core i7-3770K не представляется возможной из-за разных размеров кэша

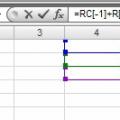

Работа со стилями форматирования ячеек Excel Применение стилей к ячейкам листа

Работа со стилями форматирования ячеек Excel Применение стилей к ячейкам листа Растушевка в "Фотошопе" вручную: советы и рекомендации Как растушевать границы в фотошопе

Растушевка в "Фотошопе" вручную: советы и рекомендации Как растушевать границы в фотошопе Поиск SMM-специалиста: от тестового задания до собеседования

Поиск SMM-специалиста: от тестового задания до собеседования